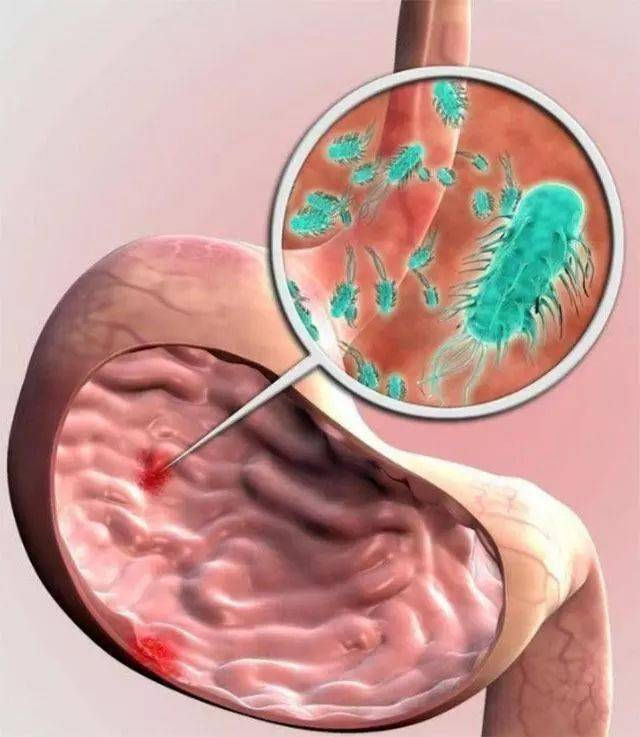

全程导医网 徐州健康科普:提到胃部不适,人们常联想到胃炎、胃溃疡,却很少有人知道,这些症状背后可能藏着一个 “隐形元凶”—— 幽门螺旋杆菌(简称 Hp)。作为唯一能在人体胃内强酸环境中存活的细菌,它已被世界卫生组织列为I类致癌物,全球感染率超50%,中国感染率更是高达59% 左右。今天,徐州市中医院消化内科专家带你揭开这位 “胃内不速之客” 的神秘面纱,教你科学应对它的威胁。

认识幽门螺旋杆菌

幽门螺旋杆菌是一种呈螺旋形、带有鞭毛的细菌,它就像一个“伪装高手”,能通过自身分泌的尿素酶中和胃酸,在胃黏膜表面“安营扎寨”。很多人感染后初期没有明显症状,因此它也被称为 “沉默的入侵者”。

随着感染时间推移,细菌会持续破坏胃黏膜屏障,引发一系列胃部问题:轻者出现胃胀、反酸、烧心、食欲不振等不适,重者可能发展为慢性萎缩性胃炎、消化性溃疡,长期忽视还会增加胃癌的发病风险。临床数据显示,感染幽门螺旋杆菌的人群,胃癌发生率是未感染者的 2-6 倍,尤其在有胃癌家族史的人群中,风险更高。

传播途径

幽门螺旋杆菌的传播能力极强,且传播途径与日常生活密切相关,主要通过 “口-口” 和 “粪-口” 两种方式传播。

共餐聚餐 家人、朋友一起吃饭时,若未使用公筷公勺,细菌会通过唾液附着在餐具上,交叉感染给他人。这也是家庭内聚集感染的主要原因,常出现 “一人感染,全家中招” 的情况。

不洁饮食 喝未烧开的生水、吃未煮熟的肉类(如溏心蛋、生鱼片)、食用被污染的蔬菜水果,都可能摄入细菌。

口腔传播 情侣间的亲吻、家长用嘴给孩子喂饭、共用牙刷等行为,会直接导致细菌通过唾液传播。此外,幽门螺旋杆菌还可能藏匿在牙菌斑中,成为反复感染的 “隐患”。

环境传播 被细菌污染的粪便若污染了水源或食物,也会通过 “粪-口” 途径进入人体。

及时检测

由于幽门螺旋杆菌感染早期症状不明显,很多人直到出现严重胃部不适才就医。其实,当身体出现以下信号时,就该警惕是否感染。频繁出现胃胀、胃痛,尤其在空腹或饭后加重;长期反酸、烧心,甚至伴随恶心、呕吐;食欲明显下降,体重莫名减轻;大便颜色变深,或出现黑便(可能提示胃出血)。目前临床常用的检测方法有碳 13 / 碳 14 尿素呼气试验、胃镜检查。

科学治疗

一旦确诊感染,也无需过度恐慌。目前医学上已有成熟的 “四联疗法”,通过联合使用两种抗生素+一种质子泵抑制剂+一种铋剂,连续服药14天,根除率较高。但需注意,抗生素需在医生指导下使用,不可自行增减药量或停药,否则可能导致细菌耐药,增加后续治疗难度。

做好预防

养成分餐习惯 家庭用餐或外出聚餐时,坚持使用公筷公勺,避免唾液交叉感染;家长不要用嘴给孩子喂饭,也不要与孩子共用餐。

注意饮食卫生 喝开水、吃熟食,蔬菜水果清洗干净,避免生食风险;外出就餐选择卫生条件好的餐厅。

重视口腔护理 每天早晚认真刷牙,定期更换牙刷,每年洗牙1~2次,清除牙菌斑,减少细菌滋生。

定期复查 治疗结束后 4-8 周,建议通过呼气试验复查,确认细菌是否根除;有胃癌家族史的人群,建议每年做一次幽门螺旋杆菌检测。

幽门螺旋杆菌虽可怕,但只要我们了解它的传播规律,做好早检测、早治疗、早预防,就能有效降低它对健康的威胁。保护胃部健康,从远离幽门螺旋杆菌开始,从每一次正确的用餐习惯做起。

就诊导航

消化内科门诊:门诊三楼B区

咨询电话:0516-87385604

消化内科三病区:病房楼东二十四楼

咨询电话:0516-87385241

专家介绍

铉 力

消化内科三病区主任

副主任中医师 医学硕士

师从全国名老中医脾胃大家单兆伟教授。2019年在上海仁济医院跟随全国著名消化道早癌专家李晓波教授学习消化道早癌的诊断及治疗技术。2022年5月成为全国名老中医孙凤霞教授学术传承人。专注于消化道早癌的诊断与治疗。

熟练开展消化道早癌的放大内镜,消化道早癌的内镜下粘膜剥离术(ESD),内痔的内镜下微创治疗,内镜下消化道息肉摘除术,内镜下疣状胃炎治疗,消化道出血的内镜下治疗;内镜下粘膜切除术(EMR);内镜下钛夹治疗小穿孔等。

门诊时间:周三,周五全天

联系电话:18796256968

刘 婉

主治中医师

医学硕士

徐州市消化病学会消化道早癌学组委员,徐州市中西医结合学会青年委员会常务委员,擅长治疗胃肠道息肉,萎缩性胃炎,慢性腹泻及便秘等疾病。