全程导医网 徐州健康科普:很多朋友们在春季的时候,一不小心就会“上火”。这是因为春季自然界阳气升发,人体的阳气也会生发,就像一把“小火苗”,推动人体新陈代谢,让人充满活力。但是,在一些情况下,如果这把“火”烧得太旺,失去控制,就会变成“邪火”,导致口干、长痘等上“火”症状。

上“火”有哪些表现?

当体内的“火”积累到一定程度,就会在身体某些部位找一些突破口,把“火”发泄出来。在口鼻,会出现口干、口臭、口腔溃疡、鼻腔干燥、流鼻血等;在皮肤,表现为脸上长“痘痘”、皮肤干燥瘙痒;在肠道,多出现大便干结难解。还会有失眠、盗汗、尿黄等症状。

春季的“火”从哪里来?

“长”出来的“火”

对一部分体质特殊的人,比如阴虚火旺体质,平时就容易口干,大便干燥等。这类人群,本身体内就有一团“虚火”,再遇到阳气生发的“火”,二者结合,极易形成上“火”现象。

“吃”出来的“火”

过多摄入辛辣、油腻或高热量食物,脾胃运化失调,容易在体内形成积热。在我们徐州及周边地区,人们普遍嗜食“辣椒”和“油炸”食物,较容易引起“上火”症状。

“憋”出来的“火”

春季与肝脏相关,肝主疏泄。若情绪波动大或压力过大,可能导致肝气郁结,气郁容易化火。特别是中青年人群,面临着巨大的工作、生活压力,长期得不到疏泄,在体内郁久化火,表现为“上火”症状。

“熬”出来的“火”

中医认为,白天属阳,夜晚属阴。熬夜会打乱阴阳平衡,导致阳气过盛,阴液不足,扰乱内分泌,激素水平失衡,导致“上火”症状。

中医去“火”小妙招

对于去“火”,人们有很多的经验。比如饮食方面多食清淡食物,尽量避免辛辣、油腻之品;多饮水;保证充足的睡眠;调畅情志,适当释放压力等。在这里,向大家介绍一些中医方面的去“火”小妙招。

1.中药去“火”茶

中药代茶饮,组成简单,无浓烈中药味道,可根据口感放适量冰糖,做法简便,将中药放入杯中,用沸水焖泡10分钟,少量频服代茶饮。

(1)甘草菊花茶

功效 清热解毒,润肺止咳,适合肺热引起的痤疮、咽干等。

组成 甘草3克,菊花5克。

(2)荷叶山楂茶

功效 清热利湿,消食化积,适合湿热或消化不良引起的痤疮、口臭、便秘等。

组成 荷叶5克,山楂5克。

(3)玫瑰陈皮茶

功效 疏肝理气,健脾化湿,适合肝郁气滞引起的失眠、痤疮等。

组成 玫瑰花5克,陈皮3克。

(4)竹叶莲心茶

功效 清泻心火,适合口腔溃疡、小便黄赤、烦躁失眠等。

组成 莲子心4个,竹叶6克。

(5)乌梅百合麦冬茶

功效 养阴生津,清热除烦

组成 乌梅3颗,百合10克,麦冬10克。

2.中医去“火”穴

(1)合谷穴

位置 位于手背,第一、二掌骨之间,约为第二掌骨中点处。

功效:热止痛,适合肺、胃之火引起的咽喉肿痛、牙痛、口干、痤疮、便秘等。

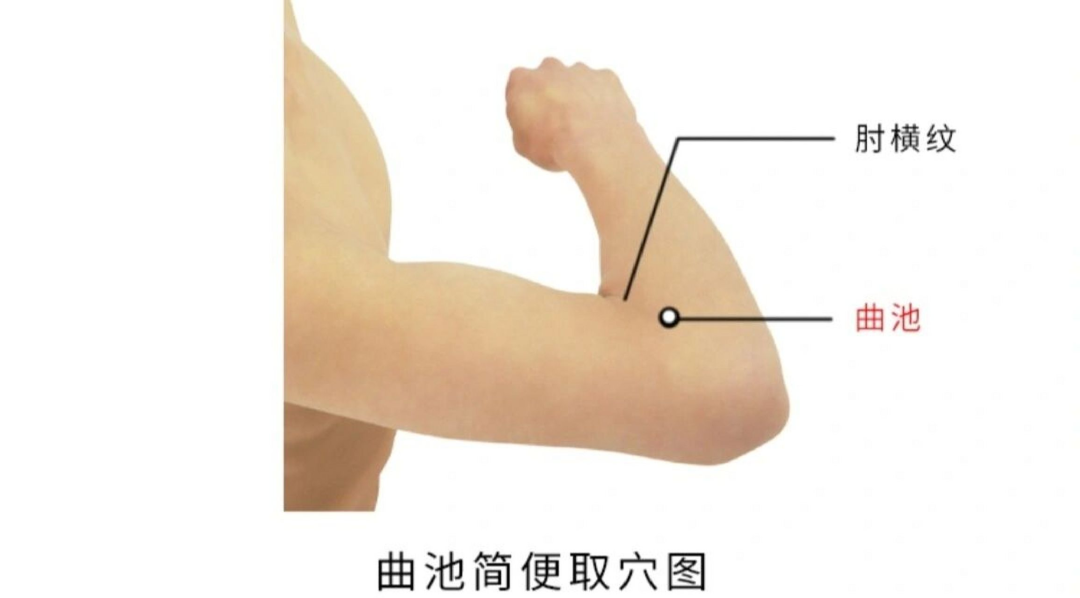

(2)曲池穴

位置 位于肘横纹外侧端,屈肘时肘横纹尽头处。

功效:清热解毒,适合肺热或风热引起的发热、咽喉肿痛、皮肤瘙痒等。

(3)太冲穴

位置 位于足背,第一、二跖骨结合部前方的凹陷处。

功效:疏肝理气,清肝降火,适合肝郁化火引起的头痛、易怒、眼睛干涩、失眠等。

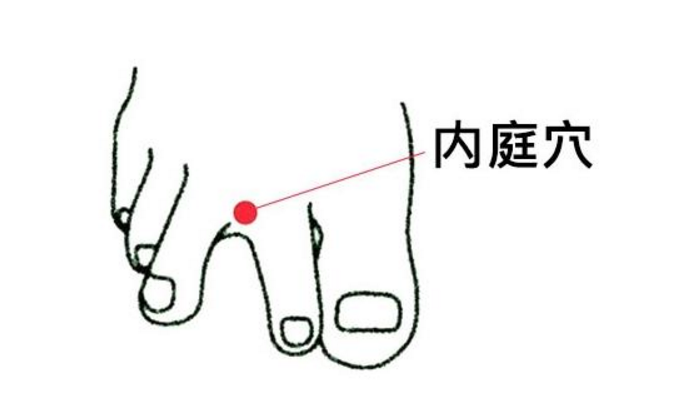

(4)内庭穴

位置 位于足背,第二、三趾缝间的凹陷处。

功效:清胃泻火,适合胃火旺盛引起的口臭、牙龈肿痛、吐酸水、便秘等。

(5)涌泉穴

位置 位于足底,蜷足时足前部凹陷处,约在足底第二、三趾缝与足跟连线的前1/3处。

功效:滋阴降火,适合阴虚火旺引起的失眠、盗汗、口干等。

注意事项

1.用拇指按压穴位,每次3~5分钟。

2.力度适中 按摩时力度不宜过大,以感到酸胀为宜。

3.持之以恒 穴位按摩需长期坚持,才能见效。

如果“上火”症状严重或持续不缓解,建议到医院进行专业调理。

专家介绍

周传礼

主任中医师 教授

内分泌科一病区主任

垂体肾上腺性腺专业负责人

中国中医药信息学会内分泌分会理事,江苏省中医药学会糖尿病专业委员会委员,江苏省中西医结合学会内分泌专业委员会委员,徐州市中医学会内分泌专业委员会常务委员,徐州市中医学会络病专业委员会常务委员,徐州市医学会内分泌专业委员会委员。

擅长中西医结合诊治内分泌及代谢性疾病,如甲状腺疾病、代谢性疾病(肥胖、高脂血症、高尿酸血症、痛风、胰岛素抵抗、骨质疏松等)、糖尿病及各种并发症,垂体肾上腺性腺疾病、内分泌性高血压等。中医药治疗甲状腺结节、肥胖、糖尿病及糖尿病前期、糖尿病周围神经病、糖尿病肾病、多囊卵巢综合征、性早熟、矮身材、男/女性更年期综合征、痤疮、多汗、内分泌失调、亚健康状态等经验丰富。

门诊时间:周二下午,周三全天,周六上午

徐州导医热线:0516——85707122